水素燃料を「地産地消」 間伐材や食品廃棄物生かす

編集委員 久保田啓介

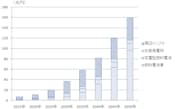

水素を燃料電池自動車や発電などで活用する「水素社会」への期待が膨らんでいる。燃やしても二酸化炭素(CO2)を出さない水素は究極のクリーン燃料とされるが、輸送や貯蔵にコストがかかり、当面は大都市での利用にとどまるとの見方が多い。最近、間伐材などバイオマス(生物資源)から水素を効率よくつくる技術が登場。地方都市などでエネルギーの"地産地消"を実現する有力手段になるかもしれない。

燃料電池車にも利用可能

焼却炉メーカーの高橋製作所(埼玉県白岡市、飯嶋光幸社長)は、間伐材や食品廃棄物などから低コストで水素をつくる技術を実用化した。間伐材を使って発電を計画する自治体や、食品廃棄物の有効利用をめざすメーカーなどから引き合いが増えているという。

同社の技術は2種類の炉を組み合わせたのがポイント。まず間伐材などをセ氏約1千度の高温で炭にする。これを別の炉で水蒸気と反応させると水素を含むガスができる。製鉄工程でコークス(石炭の一種)を燃やすと水素ができるのと似た仕組みで、外から投入する熱が少なく、効率よく発電できるという。

発電能力1千キロワットのプラントの建設費は約5億円。1時間あたり約2トンのバイオマスから同900立方メートルの水素ができる。バイオマス発電は再生可能エネルギー固定価格買い取り制度の対象で、1キロワット時あたり32円(税抜き)で電力会社が20年間買い取る。「年7200時間以上運転すれば、採算ベースに乗る」(高橋君典専務)という。

この技術が注目されるのは水素を発電だけでなく、燃料電池車などにも利用できることだ。トヨタ自動車などは2015年に燃料電池車の発売を表明している。だがいまは天然ガスなどを改質して水素をつくるのが主流で、輸送や貯蔵のインフラ整備はこれからだ。車に供給する「水素ステーション」の整備には1カ所5億円以上かかるとされ、設置場所は当面、大都市圏に限られそうだ。

一方、バイオマスから水素をつくれば、地方都市などで水素の地産地消に道を開く。山間部から間伐材を安定調達できる地域なら発電に使えばよいし、水素のまま蓄えて車に供給したり、メタンガスの原料にしたりするなど、多様な使い道が想定できるからだ。

高橋製作所の技術を支えているのは「古くて新しいアイデア」(高橋専務)という。1980年代、製材所から出る樹皮はバーク材と呼ばれ、使い道がなかった。同社の前身企業の創業者がバーク材を炭にすると土壌改良材などに使えることに目をつけ、独自の炭化炉を開発。この炉はタールの発生がほとんどないため連続運転に向き、これを水素発電に応用した。

政策的な後押しが必要に

バイオマスからの水素製造ではほかにも、ベンチャー企業(VB)のジャパンブルーエナジー(東京・千代田)が木くずなどを原料にする技術を開発。バイオ水素(神奈川県茅ケ崎市)はサトウキビや海藻を発酵させて水素をつくり、発電する研究に取り組んでいる。

新技術の担い手の多くは中小企業やVBで、普及に向けて再生エネ買い取り制度を見直すなど政策的な後押しが要る。

いまの制度ではバイオマス発電は(1)メタン発酵(2)未利用木材の燃焼(3)木質以外の廃棄物燃焼――など5つに分け、買い取り価格を定めている。水素ガス発電はほかの方法と根本的に違うにもかかわらず、便宜的に「未利用木材」などと同じ扱いだ。

水素ガス発電は別区分にして、事業者が一定の利益を得られるよう、他のバイオマス発電より高めの買い取り価格にするのも一案だろう。経済産業省の有識者委員会は来年度の買い取り価格などのルールづくりを始めた。そこで検討を急ぐべきだ。

[日経産業新聞2014年1月30日付]

関連企業・業界