絶対に、電車の中で読んではいけない。なぜなら、泣いてしまうから。

そんなコミックエッセイ『ありがとうって言えたなら』(文藝春秋)が3月9日、発売されました。

「母の死」という重いテーマを、自らの体験を基に描いたのは『臨死!!江古田ちゃん』などの人気作品でギャグのイメージも強い、漫画家の瀧波ユカリさん。

コミカルなだけでも、シリアスなだけでもない。近しい人を失うということをただの「美談」で終わらせず、綺麗ごとではないこともリアルに描かれています。

膵臓がんになった母が亡くなるまで、身の回りの世話をした経験は「目からウロコ」の連続だったと、瀧波さん。

近しい人が亡くなる経験が語られないことによる、当事者の孤独感とは――瀧波さんに作品と、その背景について、話を聞きました。

「近しい人の死」のリアル

――作中に登場する「死にそうな人は機嫌よくする余裕なし」という格言(?)が印象的でした。

頭が痛いときとか、すごく機嫌悪くなりますよね。なんで私は今まで、死にそうな人がドラマのように、窓の外で散る桜を眺めながら「そろそろお別れだね」なんて言う、みたいなシーンを疑わないでいたんだろう? と思うくらい、ああ、母親、機嫌悪いなあ、って。

でも、死にそうなんだからそりゃ機嫌悪いよね、と思い直しました。当たり前のようでも、経験してみると目からウロコで、そういうこともあり得るってことを知っておいてもいいんじゃないか、と感じました。たとえば今思い出したんですけど、死にそうな人って、ギリギリまで死ぬ気がないんですよ。

――「死にそうな人って、ギリギリまで死ぬ気がない」というのは、どのような……?

漫画に入らなかったエピソードなんですけど、母親が昏睡状態になる3日前くらいに、このくらい(親指と人差指で輪を作って)で8000円する美容クリームが切れたから、買ってこいって言ったんですよ。正直、誰が見てももうすぐ……っていうような状態で、私だったら多分クリームを買ってこいとは言わないと思うんですけど。

別に8000円が惜しいわけじゃなくて、でもなんだかんだはぐらかしていたら「いいからクリームを買ってこい」と追い打ちをかけられて。もちろん、(死にそうな人が)みんなそうであるわけじゃないとは思うのですが、母親は本当にギリギリまで、死ぬ気がなかったんだろうな、って。

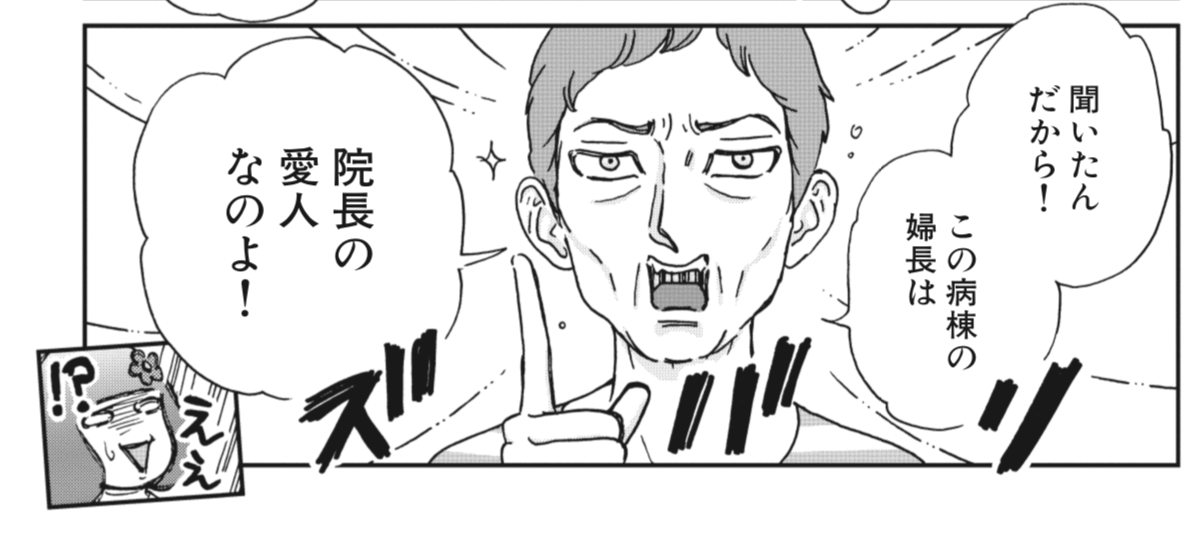

――「ゴシップ好き」だというお母さんに「婦長は院長の愛人」というせん妄(*)が起きる、という場面もあります。

*病気や入院による環境の変化によって、興奮したり、言葉やふるまいに一時的な混乱がみられる状態

私はせん妄については「意識が朦朧として……」みたいなイメージだったのですが、はっきりした様子で「ここの婦長がね」と話し始めたので、本当にびっくりしました。でも、私はもともと、他の人があんまり気づかないところに興味をひかれることがよくあるんです。

だから、普通だと「ショック」「前の母にはもう戻らないのでは」と悲しくなるかもしれないけど、私は「まさかの“ゴシップタイプ”のせん妄が来たな」とか、そういう感想を持ってしまう。普段から、身の回りに起きることについて「これ描こうかな」と思うことはあるのですが、これはすぐ描こうと決めましたね。

――昏睡状態になったお母さんが、お父さんの悪口を言うことで一瞬だけ目を覚ます、というエピソードも、不謹慎かもしれませんが、笑ってしまいました。

「おもしろい」というとちょっと不謹慎ですけど、すべてが新しい経験すぎて。母の身の回りのことをしている間、知らないことがたくさんあったので、描くかもしれないなというか、描いた方がいいのかな。母親の入院中は漠然と、そんなことを考えていました。

――たしかに、こうした「死」のリアルは、あまり表に出て語られることがありません。

そういう意味では、この作品をウェブで連載したことは、すごくよかったと思っています。

私はずっと「30代で親が重い病気になって、大変な目に遭っているのは自分くらいじゃないか」と思っていたんです。でも、SNSの反響を見ていると、同世代の人も結構いるんだな、って。自分が当事者にならないと、そういうことがあるとわからないし、当事者になっても、同じ境遇の人が目に映るところにいない。

私もそうでしたが、当事者はそこで孤独感を感じてしまうんです。でもみんな言えないだけ、言うきっかけがないだけ。SNSでは、この作品に絡めて、いろんな人が自分の経験をシェアしてくれているのを見かけました。すべて目を通して、次の回もがんばろうって、励みになりましたね。

ネガティブもポジティブも、同じ重さで

――作中、お母さんの外見的な変化がわかるように描かれています。辛くはなかったのでしょうか。

最後の方は画をあまり描きたくなかったです。亡くなったときの顔とか、ああ、やっぱり描きたくないな、って。

でもそれは、この作品を描き始めたときから覚悟していたことだったので。私は「次はこれを描こう」「その次はこれを描こう」ってネーム(漫画の元になる絵コンテのようなもの)を先に作るので、「だいたいこの回でこれを描くんだろうな」と、あらかじめわかっているんです。

だから、描くまでは起きたことを覚えておかなきゃいけない、という緊張感はあります。描いたら忘れていいので、ホッとしましたね。

苦労したのは、コミックエッセイには「ノリ」があるので、軽いノリとか重いノリとか、この作品をどういうノリで描くのか、でしたね。最初はもっと暗いネームだったので、編集者さんと相談して、調整しました。表情ひとつとっても、描き込みすぎると重くなるし、かわいくしすぎても伝わらないし。

――コミカルとシリアスのバランスがとてもよかったです。しかし、そうまでして「死」というテーマを描かれたのは、なぜですか?

私にとっては、ネガティブなこともポジティブなことも、同じくらいの重さで発見なんです。「死」というシリアスなテーマでも、その中におもしろみを見つけようとしてしまう。この作品には、発見したことを詰め込んだし、詰め込みたいな、と思って描きました。

親と仲が悪かったら、どうする?

――表紙には「決して仲のいい母娘じゃなかった」とあります。親子関係に悩んでいる人もいるかと思いますが、瀧波さんの場合は、どんな心境でしたか?

もし母親が病気にならなかったら、時間をかけて解決できたかもしれないと思うことはあります。実は、ちょっと前から距離を取って、様子を見ようとしていたところだったんです。昔から自分の親がヤバイとは思っていたんですけど、5〜6年前くらいに「毒親本」がブームになったときに「これだ」って。

私もご多分に漏れず「話せばわかるんじゃないか」と思って近づいて「やっぱりダメだ」って離れて、また「親子だし」って戻って、を繰り返していたので。だったら距離を置くのも手だよね、ってことで、電話する回数を減らそうとか、対策を始めて1年経つか経たないかくらいに病気のことがわかったんです。

――かなり献身的に身の回りのことをされていましたが、「看取り」の中で、お母さんとのわだかまりは解消できたのですか?

そもそも、あんなにちゃんと「看取り」をするつもりはなかったんです。看護師の姉がついていてくれたので、何かあったら駆けつける、くらいのつもりで。

実際には、姉が心も体も疲れ切ってしまっていたタイミングで「この病室に泊まれるよね」「お母さんは夜中に動き回るよね」「誰かが看てなきゃいけないよね」「私以外に泊まれる人いないよね」「ならもうここ(病室)で漫画を描くよね」っていう流れで、いつの間にか。

――瀧波さん自身も「うっかり自殺しそう」だったと描いていますが、やはり身内にとっては過酷ですよね……。

でも、ホント「死」ってすごいなと思うんです。もちろん、私の場合は、ではありますが、終わったことになったというか。

生きてるときは「あんなことをされた」「こんなことをされた」と思い出して、怒りを感じることがあったんですけど、亡くなってからは思い出すことはあっても、怒りは感じなくなったんです。解決したかどうかはわからないけど、自分の中で終わったことになった。

――「解決したかはわからないけど、自分の中では終わった」……心に残る言葉です。きっかけのようなものはありましたか?

それはもう、いい「死にっぷり」を見せてくれたことですね。あれを見せられたらもう、何も言えないや、って。

死ぬ直前までがんばっているところを見ていたので、素直に尊敬したんです。テレビ番組でよくあるように、クイズ対決をしていて、それまで1問10ポイントで、相手とは50ポイントの差があったのに、最終問題だけいきなり1問1000ポイントつく、ってなったときみたいな。

解決はしていないけど、別のひっくり返りがあった、と言えるかもしれません。もちろん、過去にあったことがチャラになるわけではない。だけど、すごいところを見せられたな、と。だから母親と最後に一緒にいられたこと、そしてこの作品を描いたことは、よかったと思っています。