3か月で辞表を書いた俺に、彼が教えてくれたこと

沖縄は暑い。暑いのは嫌いだ。

汗、くさい。夜回りの車の中では、なおさら匂う。

どうして俺はこんなところにいるんだろう。

この思い、いま内ポケットに辞表を入れている君らにも聞いてもらいたい。

1年生記者が辞表を書くまで

NHKに入ってから1か月の研修を終え、配属先を決めるとき、俺は沖縄放送局なんて希望していなかった。同期たちには一番人気だったようだが、本土復帰の経緯もよく知らず、米軍基地問題についても勉強不足だった。当時の人事は、なまじ知識があるよりはいいと考えたようだ。

大学時代はひたすら「文学」に浸って、学生に人気の学者や評論家のことばを振りかざしていた。政治を嘲弄し、経済を嗤い、メディアなんて俺が変えてやると思っていた。

入局の際の面接では「NHKに文化部を設立する」なんてことを言っていた。

それが…3か月で辞表を懐に入れていた。

もうやめる。やめるしかない。

サツ回りで「かわいがり」

1年目の仕事はサツ回りだ。おいおい、事件記者なんて望んじゃいないよ。まあ適当にこなしてチャンスを待てばいいか…ダメだった。

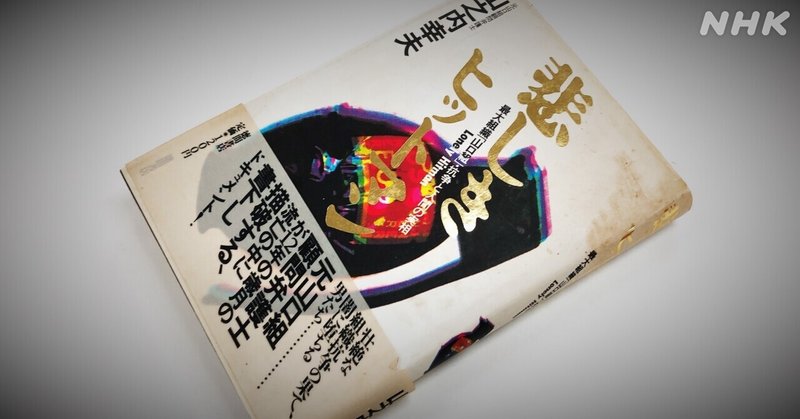

警察取材というのは大抵、2年目のキャップと、1年目の「兵隊記者」で回る。このキャップが途轍もなかった。ラガーマンで、典型的な体育会系。その価値観は当然、「勝ったか、負けたか」だ。ヤクザを題材にしたルポルタージュ『悲しきヒットマン』に登場する台詞「行く道は行くしかないんや」が口癖で、「この世には理不尽があるということを教えてやる」が教育方針だった。

沖縄には、琉球新報、沖縄タイムスという地元の二大紙がある。行政から警察当局まで、その情報網はとにかくすごい。当局の幹部と記者が親子だ、親戚だなんてこともざらにあった。とても太刀打ちできない。ところが、キャップはそれでも勝っていた。なぜなら、彼はとにかく当局の幹部にかわいがられたからだ。しかも警察だけじゃない。検察、海保、麻取、入管…どの当局にも食い込んでいた。大規模な暴力団抗争があった時にも、組織の内情まで探り出していた。

俺はこの時、知った。人間には、他人から「無償の愛」を得られる天賦の才を持つ者がいるのだということを。それは恋愛と一緒だ。無償の愛を得られるのは一握りの人間で、それ以外の多くは条件が伴っているから愛してもらえる。だから愛してもらおうと必死で条件をそろえるが、所詮は天恵を受けた者にはかなわないのか。

事実、彼は女性にもモテた。沖縄の女性から、東京から学びに来ている大企業幹部のご令嬢、基地で暮らす米軍属のアメリカ娘まで、次々と彼にぞっこんになっていった。

一方の俺。そのころ、名前が「クソ野郎」になった。まあキャップから見れば、ネタも取れず、風采も上がらず、原稿もまともに書けない1年生記者は「クソ」だったのだろう。そんな時、焦れば焦るほど、普段はしないような失敗をするものだ。地名を書き間違える、肩書きを間違える…。

「なんだこの下手クソな原稿は」くしゃくしゃ、ポイ。

あれほど好きだった文章を書くことが、嫌いになっていった。

「クソ野郎」のプライド

ある警察署が大きな事件を挙げて、署で大々的に打ち上げが行われた日のことだ。二次会で行った貸し切りのスナックは、そこにいるのが警察官だというのが信じられないほどの喧騒だった。

隅っこで小さくなっていると、キャップが突然、服を脱いで踊り始めた。警察官たちは大喜び。キャップからは「おいクソ野郎、てめえも踊れよ」と。でも、踊れなかった。泣きそうな顔をして、手をひょいひょいと動かしていた気はする。

後に読んだ「課長 島耕作」にこんなエピソードがあった。電器店の店主たちから裸踊りを要求された島耕作が躊躇していると、上司の中沢部長が丸裸になって踊り始め、島は「なんて自分は人間が小さいんだ」と慨嘆する。

当時の俺は、島みたいには考えられなかった。こんなことのために記者になったんじゃない、というクソ野郎のクソみたいなプライド、忸怩たる思いだけが残った。

朝は早ければ5時から朝駆け取材に。夜回りの後は、キャップが待つスナックに報告に行き、それからキャップやその彼女、時には他社のサツ回り記者と飲み、最後にステーキや焼肉を食べて締める(沖縄はラーメンで〆ではないのだ)…彼にとっては「かわいがり」なのだろうが、いったい、いつ寝ているんだというような生活が続く。カネなんて1円も貯まるはずもなく、親に助けてもらうことさえあった。

とうとう俺は、大学時代の恩師である哲学科の教授に電話した。

「今からでも大学院を受けられませんか」と。

そして辞表を、書いた。

「特別」な人

その気配を察して、誘ってくれた人がいた。先代のキャップだ。

その人もまた、特別だった。

知勇兼備のイケメン、なんて物語にしか出てこないと思っていたが、俺はまたもや認識を改めた。東大卒、空手部主将、俳優の玉木宏を思わせるルックスというチート級のスペック。なんですかその設定どこのラノベですかという人だった。

何もかもが「反則級」なのだが、そんな人間に限って性格は…

いい。いいのだ。俺のことを「クソ野郎」とは呼ばない(笑)いや、ちゃんと気にかけてくれていた、と思う。局のみんなに好かれていた。

彼のことはMさんと呼ぼう。その日の夕方、珍しくMさんのほうから声をかけてきた。

「おい、今日は夜回りはいいから、ちょっとついてこい」

連れて行かれたのは、Mさん行きつけのカウンターバー。どうやら、俺がやめようとしていることを察して声をかけたらしい。

「もっとおもしろいことがあるんだよ」

「沖縄でサツ官が好きな酒はな、まず定番でシーバス・リーガル。ちょっといいときはオールド・パー。最高に奮発するときにはジョニー・ウォーカーだな。赤いラベルのやつじゃないぞ。黒いラベルのほう」

酒の飲み方もよくわかっていない俺に、Mさんが解説してくれる。

黙って聞いていると、こんなことを尋ねられた。

「お前さ、キャップのこと、嫌いか」

答えられない。

「ふ~ん、俺はおもしろいと思うよ、あいつ。あんな感じだけど、誰からもすごく好かれているし、いい仕事もしているし」

実際、キャップは1年目の時に、中国人がベトナム難民を装って入国していたということを明らかにした「偽装難民」(この言葉もその報道の際にデスクが命名し、世の中に広まったものだ)のスクープで、報道局長賞を取っていた。1年生記者どころか、地方局の記者として快挙だった。

思い切って聞いてみた。

「Mさんは、なんで記者やっているんですか。記者の仕事って楽しいですか」

キャップも脚光を浴びていたが、Mさんは輪をかけて優秀な記者と目されていた。だが彼も最初からそうだったわけではない。悔しい思いをして、空手で鍛えたその拳を記者クラブの壁に叩きつけていたという。

「記者クラブのNHKの机の前には、Mの拳の痕がある」

という伝説があったほどだ。目を凝らして見たが、汚なすぎてどれが拳の痕なのか、よくわからなかったが…。

そんなMさんはサツ担当を終えて、沖縄では記者の花形である「米軍基地担当」を任されていた。東京の社会部に引っ張り上げられるのも、時間の問題だと言われていた。

「サツ回りもいいけどさ、もっとおもしろいことがあるんだよ」

はいはい、基地担当はすごいですよね。

「権力を持っている側から情報をもらうんじゃなくて、そいつらが隠しているものを暴くんだよ」

あれ、違った。

「1回、それをやってみてからで」

そういえばMさんはサツ回りの終わりごろ、すごいスクープを書いたとか。沖縄タイムスのベテラン記者と組んで、ゼネコン各社が工事を受注する際に暴力団に「みかじめ料」を支払っていたいた問題を、独自の取材で報じたとキャップから聞いてたな。権力、財力、暴力。そういう力を持っている者が、Mさんの取材のターゲットだった。

「力を持っている者が隠したがるものを俺たちが明らかにするって、本当にやりがいがあるよ。それは当局担当ではなかなかできないかも知れないけど、やれる機会は必ず回ってくる」

サツ回りに縛られた頭には、全く思いもよらない発想だった。ジャーナリズムなんて学んだことさえなかった俺は、後にそれが「調査報道」と呼ばれるものだと知ることになる。

「それができたら、絶対にこの仕事っておもしろいって思えるから。記者をやめるのは、1回やってからでも遅くないぞ」

記者の仕事に前向きになれなかった俺には、遠い向こう側の話に聞こえた。ただMさんは説教をするのでもなく、「ジャーナリズム万歳」を唱えることもなく、淡々と「この本、おもしろいよ」的なトーンで語っていた。

だから、心の底からそう思っているんだな、と信用できた。

そんなことをすぐやれるわけじゃないだろうが、とりあえず辞表は内ポケットから出して、鍵をかけた引き出しの中にしばらくしまっておくことにした。

これはスクープなのか

それから2か月ほど。

俺はなんとかサツ回りをこなし始めていた。ただ、大した記事も書けず、悶々として過ごしていた。

鈍い色の雲が8月の空を覆っていたその日、初めて「殺し」の取材を1人で任された。何とか結果を出したかった。

しかし取材は遅々として進まず、一息入れようと県警本部にある共済会の売店に入った。そこに、Mさんがいた。Mさんはサツ担当を外れたあとも、ちょくちょく本部には顔を出していたのだ。

「おう、取材進んでるか」

軽い感じで尋ねられ、苦笑い。Mさんは取材先のアドバイスをしてくれた。

「Mさん、きょうはこれから?」

「おう、米軍の基地の取材に行ってくるよ。これから戦争だからな」

彼は沖縄の基地から中東に向かう米軍を取材をしていたのだ。

「戻ってくるまでに、ちゃんと記事、書いとけよ」

またしても苦笑いで、Mさんの後ろ姿に手を振った。

夕方、ルーティンの警戒電話を始めた。

警戒電話というのは、事件・事故が起きていないか、県内各地の警察署や海上保安本部などに電話して問い合わせるものだ。1日に3回は行う。

ただ当局にも広報の役割があるとはいえ、顔も見えない電話の相手は、そうそう親切に教えてくれるものではない。だから、余裕のある時に各地の警察署を回って、担当の副署長などと顔見知りになっておく。

その日はラッキーだった。宜野湾警察署で電話を取った相手が、よく知った人だった。

「大変だぞ。ヘリが墜落したって情報がある。場所はホワイトビーチだ」

まだ広報されている話ではない。スクープかも知れない。本当ならいま抱えている「殺し」の取材は後回しだ。

心臓が跳ね上がる。記者クラブにいる他社の記者に気取られないよう、声のトーンを変えず、言葉を選んで慎重に聞く。ただ、警察にも一報が入ったばかりで、まだあまり情報がない。

キャップはクラブにいなかった。夕方のローカルニュースの時間が迫っている。いや、これは全中(=全国ニュース)で速報か。とにかく早く、デスクに伝えなければ。何気ないそぶりで記者クラブを出て、すぐに局に電話した。

「デスク、ヘリが墜落したって情報があります。ホワイトビーチです」

さあスクープだ、初めてのスクープだ!

その時、電話の向こう側から息をのむ音が聞こえた。悪い予感がした。

「お前、いま、場所どこだっていった」

Mが乗っているんだ

「ホワイトビーチです」

「間違いないか」

「はい」

「いま、うちのヘリがそこを飛んでいる」

「えっ?」

「落ちたとしたら、うちのヘリかも知れない」

「それ…」

「そうだ、Mが乗っているヘリだ。すぐに確認しろ」

どうしよう。どうしよう。誰でもいい、誰か教えてくれ。

航空機事故の取材なんて、したこともないし…

そこから先のことは、24時間ぐらい記憶が消し飛んでいる。

ただ朧気に覚えているのは、ふらふらと捜査一課の部屋に行ったことだ。

「あの、Mさんの乗ったヘリが…」

特殊の班長だったか、強行の補佐だったか忘れてしまったが、騒然とした雰囲気のなかで、電話しながらこちらに頷いた。「わかっているだろ、いまは相手してるヒマはないんだ」と、目配せで語られた気がした。Mさんは彼らと深く人間関係を作り、間違いなく愛されていた。彼らも、できるだけのことをしようとしてくれていた。

ヘリの墜落の瞬間は、同じようにホワイトビーチを出る米軍艦を取材しようと、丘から撮影していた共同通信の記者のカメラが捉えていた。

翌朝、地元紙の一面にはその写真が並んだ。

兄貴のステーキ

一行も、一文字も書けなかった。

局の全記者が投入され、先輩たちが本記も関連記事も次々と出稿していった。

ヘリは桟橋の先の水中に墜落し、Mさんとカメラマン、ヘリの操縦士と整備士の4人全員が亡くなっていた。

キャップの取材だと、近くにいて救助に当たった海上自衛隊の水中処分隊(爆弾の処理などに当たる潜水チーム)の人がこう語ってくれたという。

「Mはきれいなまま、苦しまずに死んだよ」

溺死の場合、遺体の顔が膨れ上がることがある。だがその人が水中でMさんの遺体を発見したとき、まるで眠っているようなきれいな顔だったという。そして下から抱え上げた時の感触で「ああ、墜落の衝撃で後頭部を強打して即死したんだな」と思ったというのだ。

どれくらいたっただろうか。

記者クラブで呆然としている俺のところに、昼のニュースを出し終えたキャップがやってきた。そしていつもの調子で、「なにやってんだ、おめえよ。飯、食いに行くぞ」と連れ出された。

「すげえ腹、減っちまったな。何にも食ってねえからな。これはステーキしかねえな」

辻地区にある格安ステーキハウスに車をとばし、いつになく大きなステーキを頼んだ。いや、そう見えただけか。こんな時に…

「おめえよ、さっさと食って取材しろよ」

無力で情けなくて、キャップを正視できない。ムシャムシャと肉を食いちぎる音が響く。

「Mさんさあ、すげえ純朴で、ピザって知らなかったんだぜ。だから前にランチで俺がピザパン食べていたら、『おい、それなんだ』って。一口食わせたら、『おお、これうまいなあ。ピザっていうのか』って、しばらくピザパンばっかり食ってたなあ」

ステーキ食べているのに、ピザの話か…

「でもよう、なんでだよう、なんでMさんなんだよう」

顔を上げると、キャップが大粒の涙をボロボロとこぼしていた。

彼にとっては、Mさんこそがサツ回りを教えてくれたキャップだ。そして最大の理解者だった。思いは、俺なんかの比じゃないだろう。

彼は涙をぬぐおうともせず、ステーキの上にしずくがボトボトとこぼれ落ちていた。

実に月並みな決意

こういう物語によくあるように、俺は「Mさんの分まで、人の2倍取材するんだ!」という決意をした。当然だ。しかしまあ、そんなことは凡人にできるはずがない。それなりに、仕事した。

その後、キャップとは極めて仲良くなり、「兄貴!」と呼ぶようになった。俺も『悲しきヒットマン』に感化された。

兄貴は「俺は許さねえ、戦争を許さねえ、戦争なんかを取材しなきゃいけなかったからMさんは死んだんだ」と、実に彼らしいシンプルな理由から、その後、基地担当になった。ただ米軍よりむしろ自衛隊にどんどん食い込んでいき、後になんと社会部の防衛省担当になった。

俺はというと、どうしても馴染めない県警担当は1年でやめたいが、事件取材は続けさせてほしいというワガママな願いをして、デスクは聞き入れてくれた。ヘリ事故の時の経験もあって、情報をいち早く入手する「時間差のスクープ」「当局の方針を書くスクープ」にはそれほど興味がなくなっていた。早く取って伝えることも重要だが、物事の背後にある本当の事情、それによって誰が苦しんでいるのか、何が歪められているかをこそ取材したかった。

そして兄貴が唯一、手を出せていなかった「発表のない当局」こと、国税を担当させてもらった。ブローカーやさまざまな業界に人脈を広げ、闇に潜む経済事件をフィールドにした。(兄貴が数字に弱そうだったから、このフィールドなら勝てるかも、という打算があったことはナイショ)

その後も肩書きは「県政担当」になったが、籍を置きながらも記者クラブにはあまり行かなかった。情報を持っている当事者、外部の取材先を回り、カネ、特に「公金」の絡む問題を追い続けた。一日中、法務局に籠もって、不動産の情報が書かれた登記簿を読み続けることもよくあり、他社の記者からは「法務局担当記者」なんて揶揄された。とにかく「ブツ読み」するのは性に合っていた。当局に頼らず、自分で資料や証言を集めて報じる手法は、振り返ると「調査報道」そのものになっていた。

5年間を過ごした沖縄での記者生活の終盤には、Mさんが沖縄タイムスの記者と組んで報じたように、琉球新報の辣腕S記者とともに調査報道を打ち出すことができた。

沖縄県が民間から用地買収をする際、不合理な「高値買い」をしている疑惑を追及したもので、報道を受け、県警が県の中堅幹部と業者を逮捕する贈収賄事件に発展した。沖縄県庁にガサ入れ(=強制捜索)が行われたのは、後にも先にもこの事件だけだ。

そして俺は社会部に行った。

そこで待っていたのは、国税庁担当として、今度は全国紙の凄腕先輩記者たちに抜かれ続ける生活だった。それでも不思議と苦痛はなかった。「その機会は必ず回ってくる」と、Mさんから教えてもらっていたからだ。

そして――

再び沖縄の地に立った理由

あの日から、もう30年余りになります。

その後、私はさらに想像を超える経験を重ねて社会部のデスクにもなりました。そしていまは仲間たちとともに「ネットワーク報道部」という新しいセクションで、これまでにないニュースの発信を開発しています。この「NHK取材ノート」もその一環です。

2019年、私は久々に沖縄を訪問しました。小説やドラマならホワイトビーチに行って花を手向ける、なんて感傷的なエンディングになるのでしょうが、そんな柄じゃありません。Mさんだって、苦笑いするでしょう。

その日、私は琉球新報の若手記者に招かれて、講義をしたのです。私が学び、開発してきた「調査報道」のさまざまな技法を、記者たちに伝えるためでした。国が発注した工事の効率的な調べ方は。HPから削除された文書はどうすれば入手できるのか。短い時間に、詰め込めるだけ詰め込みました。

講座の前後に、当時サツ回りを一緒にした琉球新報の記者たちに挨拶しました。みんな〇〇局長とか、〇〇部長とか、随分と重い肩書きを背負うようになっていました。

夜の懇親会では、一緒に調査報道を手がけたSさんとも再会しました。彼もやはり「地方部長」になっていましたが、相変わらず闇の世界に潜って取材をしているようで、鼻息は当時のままでした。尊敬します、Sさん!

凡庸な私には、Mさんの分の仕事なんてできるはずもありません。でも、私が30年かけて培い、アップデートしてきた技法を多くの記者が使ってくれれば、2倍どころか、10倍、100倍の貢献ができるかも知れません。今では30年前の地獄のサツ回りほどブラックではありませんが、やはり事件取材は大変です。調査報道のテクニックを使えば、それを大幅に軽減させる効果もあります。働く時間に制約がある記者も多いですし、そもそも過酷すぎる労働があっていいはずがなく、「調査報道を9時~5時でできるように」を掲げています。

そして今、ジャーナリズムには説明責任が求められています。その報道が正しいといえる理由は何か、取材過程やエビデンスを示さなければ、フェイクには対抗できず、読者にも納得してもらえません。

「なぜ調査報道の手法を公開しているのか」

その問いへの答えは、この2つです。

私は同じ志のある他社の記者たちと一緒に、NPO法人の「報道実務家フォーラム」を立ち上げました。いまそこを通して、全国の記者たちと知識やスキルを共有しようと取り組んでいます。

そして願わくは、全国の「内ポケットに辞表をしのばせている記者」たちに向けて、「ちょっと待て。1回、やってみてからでも遅くない」と呼びかけられたらいいなと。

兄貴の指示で警戒電話(1990年)

記者とは多種多様な生き物です。もしあなたが自分に合ったテーマやスキルを見つけ、伸ばすことができたなら、きっと望む取材ができますし、気がついたら「専門家」になっているかも知れません。組織の枠を越えて仲間もでき、どんな理不尽にも対抗できる力になるでしょう。

残りの記者人生は、そんなことの手助けに使いたいなあと、願っています。

それでいいですよね、Mさん。

熊田 安伸 報道局 ネットワーク報道部

その後もなにかと波乱の多い記者人生まだまだ続いてます。「取材源を明かせ」と言われ最高裁まで争ったり、新潟県中越地震デスクや東日本大震災キャップとして復興予算を追及したり、政治資金取材や検察キャップをやったり、公益法人・独立行政法人問題キャンペーンをやったり、「政治マガジン」を創刊したり、AIリポーター「ヨミ子」を開発したり、「コトバのチカラ」でメディア24社コラボしたり。いまは報道実務家フォーラムや、日本記者クラブの記者ゼミアドバイザリーメンバーなどもやっております。

本稿の執筆にあたっては、今ではすっかり言葉遣いや振る舞いも紳士的になり、部下の信望も厚い「兄貴」に、記憶の誤りなどがないか監修していただきました。